近年来,常州机电职业技术学院依托自身装备制造类职业院校办学定位,以“厚文·精技”育人理念,推进工业文化强校建设。学校挖掘工业发展中的技术智慧与文化符号价值,整合地方工业遗存资源,构建“景、馆、库、课、研、创”六轴联动工业文化育人体系,为培养适应新质生产力发展要求的高素质高技能人才提供文化支撑。

以“景”载道:搭建浸润式工业文化育人景观生态

学校结合工科专业特色,系统规划校园空间,打造集“馆、廊、园、路”于一体的工业文化主题景观群。以校史馆为核心,延伸建设“一站式”学生社区工业文化长廊、“劳动光荣”大国工匠园及特色道路景观,形成具象化、可感知、可沉浸的文化育人新场域,让学生在环境浸润中树立“技术立身、产业报国”的职业认知,实现环境育人与文化润心的结合。

校园内的“劳动光荣”大国工匠园

以“馆”启智:打造工业科技启蒙数字虚拟馆

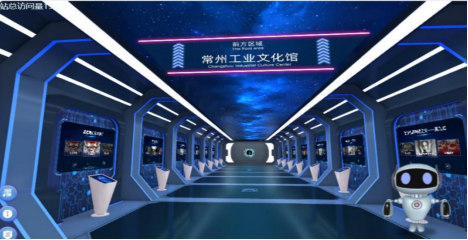

投入近百万元打造“江苏机械工业科技数字虚拟馆”,整合15万余字文献、100余部数字视频、300余条音频及近300页图文资源,系统梳理从全国范围、到江苏省及常州市机械工业的发展脉络与重大成就,兼具工业文化传播与工业科技启蒙的双重功能。该馆聚焦智能制造前沿领域,通过打造 “虚实结合、动手实践、场景化还原” 的沉浸式体验,帮助学生直观感知工业科技的迭代脉络与硬核实力,深度理解智能制造、高端装备等领域的技术原理与应用价值,从而有效提升其对工业科技的系统性认知与探索兴趣,进而引导学生将个人职业发展规划与 “制造强国” 核心需求、时代使命紧密结合,在投身关键核心技术攻关、推动产业转型升级的实践中找准定位、实现价值。

常州工业文化虚拟体验馆

以“库”溯脉:建设工业历史文化数字资源库

投入230多万元建设工业文化VR一体化教学中心,联合其他院校、合作企业共建常州工业文化数字博物馆。以“实业救国—技术兴国—制造强国”为逻辑主线,通过数字化手段还原常州工业百年发展历程,将其中的工业故事、人物事迹、精神内涵转化为思政教育资源,拓展学校工业文化育人的时空范围。

学生在工业文化VR一体化教学中心上思政课

以“课”明道:推动工业文化融入思政课教学

学校马克思主义学院探索工业文化与思政课教学融合路径,将工匠精神与红色文化融入思政课程,打造“工业文化+”思政精品课。围绕红色工业文化主题,编写《常州工业文化融入思政课教学案例汇编》,收录中国近代工业史上常州籍人物的典型事迹、常州从传统制造名城向新兴智造高地的发展历程,形成100多个思政教学案例,诠释常州工业百年发展中的“厚德、爱国、实业、创新”的精神内涵,助力提升学生工业文化素养,夯实思政育人效果。

以“研”释道:政校企协同开展工业文化研究

政校企协同共建工业文化研究中心,组建工业文脉传承与创新研究共同体,协同开展工业文化育人理论研究。近年来,共同体依托校地企人才与资源优势,通过设立专项课题、推广理论成果,发挥理论研究与社会服务功能。截至目前,已完成《混合所有制下高职集成化实践平台“共享工厂”模式研究》《常州工业遗存保护与工业文化再生研究》等30余项课题,发表论文26篇,为工业文化传承与创新提供理论支撑。

以“创”共生:构建工业文化协同育人高地

学校还以校内江南装备制造产教园为核心、7个二级学院实训基地为主体,整合地方工业遗存、现代工业中心、装备制造类企业等N个常州特色工业资源平台,搭建适配高职学生成长成才的“1+7+N”研创基地,为培育兼具工业文化素养与创新实践能力的高素质技术技能人才提供平台保障。

这一体系助力强化学生爱国报国的“匠魂”,培养其敬业精业的“匠心”,提升其精技强技的“匠能 ”,着力培养更多可担当制造强国建设使命的新质技能人才。