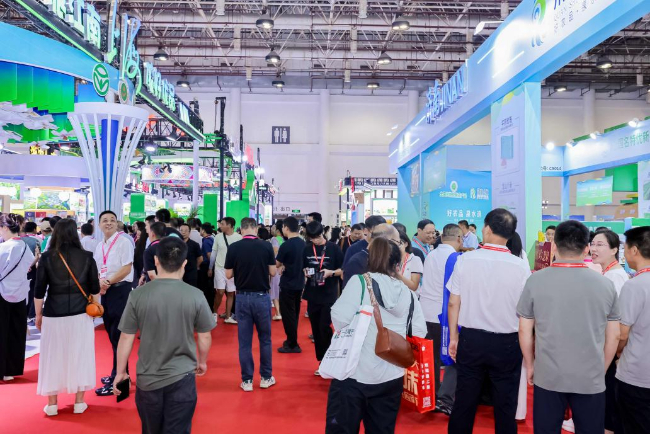

2025全国名特优新农产品产销对接活动现场

新华网厦门9月17日电(李亚)作为中国农民丰收节系列活动之一,2025全国名特优新农产品产销对接活动于9月15日至17日在福建省厦门国际会展中心举行。活动期间,来自全国30个省(区、市)的2000余种名特优新农产品集中亮相,千余家企业与近5万名专业采购商齐聚一堂,现场人潮涌动。从东北、到华北,再到西南,一幅产业振兴、市场焕新的画卷正在徐徐展开。

独具特色:地方资源孕育“名特优新”精品

在本次对接活动上,辽宁、山东、重庆、吉林等地的展团携带各具特色的“土特产”集中亮相,充分展现了我国不同区域在资源禀赋、产品特色和品牌打造上的独特优势。

“这次辽宁带来了康平地瓜、岫岩香菇、铁岭榛子等特色产品,依托当地独特的土壤和气候条件,形成了鲜明的口感和品质,深受消费者喜爱。”辽宁省农产品质量安全中心主任董书权介绍,辽宁不仅注重产品的安全性与健康性,更通过“名特优新”品牌培育计划,推动西丰梅花鹿、鞍山南果梨等优质产品逐步走向全国市场。

在黄海之滨,山东展团则以“量大管饱”的优势,展现出农业大省的底气。山东省绿色食品发展中心宣传与品牌建设科科长刘璇介绍:“山东用全国6%的耕地和1%的淡水,生产了全国8%的粮食、10%的肉蛋奶、11%的蔬菜和13%的水产品。本次展会,我们既带来了红薯、葱姜等‘接地气’的特色产品,也推出了鹅肥肝、谷饲牛肉等高端农产品,能够满足不同层次的消费需求。”

而来自山水相依的重庆展团,则把30多个“名特优新”产品搬进展馆,充分呈现巴山渝水的生态禀赋。重庆市农产品质量安全中心副主任程光辉说:“重庆地处北纬28°—32°之间的立体山地气候带,高山云雾孕育了南川大树茶、武隆高山茶的醇厚滋味;三峡库区湿润气候造就了涪陵龙眼、万州柠檬的鲜嫩多汁;武陵山区的富硒土壤则培育出黔江羊肚菌、云阳泥溪黑木耳的丰富营养。”

在白山黑水之间,吉林展团带来了白城小冰麦、长白山人参、雪蜜、蓝莓酒、寒地玫瑰花茶等“吉致吉品”,其中多款产品首次在全国“名特优新”产销对接会上亮相。吉林省绿色食品办公室主任相洋表示:“白城小冰麦因低GI特点在广州等南方城市广受欢迎,长白山黑木耳、抚松人参也入选了全国名特优新农产品精品品牌展示区。”

产销对接:多元渠道激发市场活力

在辽宁展区,当地特色农产品成为采购商关注的焦点。“通过活动平台,我们与多家大型采购商和电商平台达成了合作意向,凤城蚕蛹、东港杂色蛤等产品上线电商后,月销售额增长了30%以上。”董书权说。这种线上线下融合的销售模式,不仅拓宽了渠道,更有效提升了农产品的市场竞争力。

重庆则凭借产业集群优势打出“规模牌”。“江津花椒种植面积已达53万亩,鲜花椒年产量32.5万吨,全产业链综合产值达到58亿元。”程光辉介绍。这种“从田间到餐桌”的产业链优势,为名特优新农产品走向全国市场提供了坚实保障。

在浙江,数字化渠道的创新为名特优新产品插上了腾飞的翅膀。“我们上线了‘浙农优产·百县千品’产销对接平台,打通京东、淘宝、抖音等渠道,目前已汇集供应商家1.14万个、商品4.53万个,总销售额已达8.95亿元。”浙江省农产品绿色发展中心副主任高翔说。通过建立采购商联盟、开设区域特产体验店,浙江正推动更多优质“土特产”实现从产地到市场的高效对接。

各地的实践表明,借助全国“名特优新”产销对接活动这一平台,地方特色农产品正加快融入现代流通体系,从传统的区域市场走向更广阔的全国乃至全世界。

政策引领:推动“名特优新”价值升级

作为全国名特优新农产品的管理部门,农业农村部农产品质量安全中心主任孔亮在开幕式上指出:“发展全国名特优新农产品,要通过扩大生产规模、提升质量水平,推动农业‘优质化、特色化、品牌化’,走好质量兴农、品牌强农之路。”

各地的探索正为全国提供实践样本。山东推动“鲁绿优品”品牌平台建设,名特优新农产品总量已达380个,质量安全监测合格率多年保持在97%以上;吉林依托舒兰大米、抚松人参、长白山黑木耳等品牌,持续提升“吉致吉品”的市场影响力;重庆则加快标准化和追溯体系建设,“近三年全市绿色食品部级抽检合格率稳定在98%以上。”程光辉介绍。“要充分利用‘全国名特优新农产品’这一公信力平台,结合政策扶持,推动更多地方特色品牌走向全国和国际市场。”刘璇建议。

从区域资源的挖掘,到产销对接的拓展,再到政策与科技的全面支撑,名特优新农产品正走出“品质优势”,迈向“价值增效”。它们不仅代表着中国各地的自然禀赋与文化底蕴,更成为推动农业高质量发展和乡村振兴的重要抓手。

正如孔亮所说:“希望各地要用好‘全国名特优新农产品’和‘特质农品’认定平台,进一步提升品牌影响力;要加强与电商、商超的合作,让更多优质农产品走进千家万户;同时,还要注重讲好‘土特产’背后的故事,让产品真正‘名副其实’。”